Buleleng – Bali Terkini, Buleleng bukanlah wilayah pinggiran dalam sejarah Bali. Ia justru pernah menjadi pusat. Dalam lintasan waktu, Buleleng berdiri sebagai pusat pemerintahan Sunda Kecil, lalu menjadi pusat pemerintahan provinsi, sebelum akhirnya diposisikan sebagai pusat kabupaten. Artinya, secara historis, wilayah ini bukan “pemain cadangan” dalam cerita Bali. Ia adalah salah satu aktor utama.

Namun, sejarah tak selalu menjamin masa depan. Tiga dekade terakhir, pembangunan Bali berjalan dengan tumpuan yang timpang. Denpasar, Badung, dan kawasan Bali Selatan tumbuh pesat sebagai pusat pariwisata dan ekonomi, sementara Bali Utara—khususnya Buleleng—tertinggal dalam akses infrastruktur, arus investasi, dan peluang ekonomi. Ketimpangan ini bukan sekadar persepsi, tetapi realitas struktural yang dibiarkan terlalu lama.

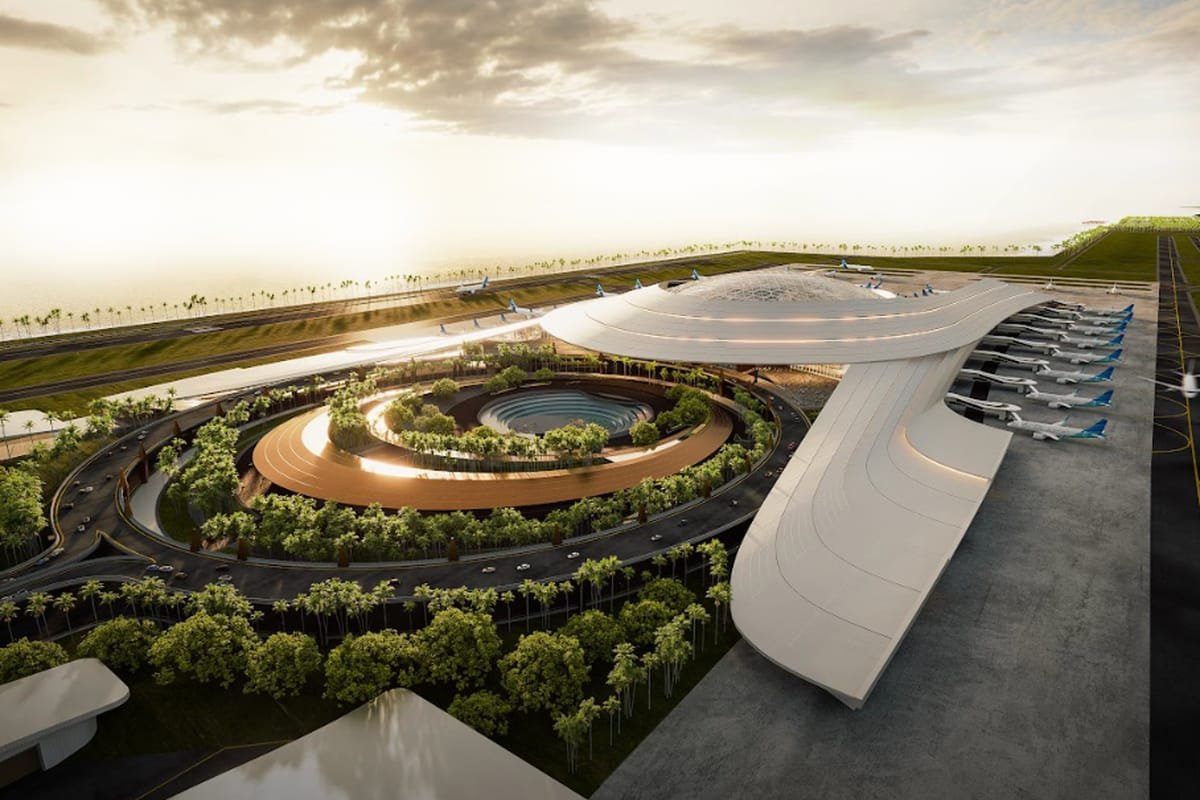

Dalam konteks itulah, rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tidak bisa dipandang sekadar sebagai proyek beton, aspal, dan landasan pacu. Ia adalah simbol koreksi. Instrumen penyeimbang. Bahkan, bisa jadi, titik balik.

Sebagaimana disampaikan oleh Nyoman Shuida, ini adalah proyek swasta. Risiko finansialnya tidak ditanggung pemerintah. Ini bukan proyek yang menggerogoti APBN atau APBD. Investasinya berasal dari komitmen asing, sekitar USD 3 miliar, melalui kerja sama PT BIBU Panji Sakti dan ChangYe Construction Group dari Tiongkok. Fakta ini penting, sebab terlalu sering perdebatan publik terjebak pada asumsi bahwa proyek besar selalu berarti beban negara. Jika negara tidak menanggung beban fiskal, maka perdebatan seharusnya naik kelas: bukan lagi soal “mampu atau tidak”, tetapi “berani atau tidak”.

Buleleng hari ini ibarat raksasa yang tertidur pulas. Potensinya besar—geografis, maritim, agraris, logistik, budaya, dan manusia—namun belum sepenuhnya terbangunkan. Masalahnya bukan ketiadaan potensi, melainkan absennya momentum dan kepemimpinan yang cukup kuat untuk membangunkannya.

Dan raksasa tidak bangun oleh bisikan. Ia bangun oleh guncangan. Di sinilah peran pemimpin menjadi krusial. Tidak cukup sekadar administratif, tetapi harus berani, bervisi, dan mampu menyatukan berbagai kepentingan yang kerap bertabrakan.

Namun, proyek besar juga tak boleh hanya dipoles dengan narasi politik. Rencana yang baik, bila terlalu banyak dibumbui kepentingan, justru akan kehilangan rasanya. Publik muak dengan janji yang dikemas megah tetapi minim eksekusi. Maka, yang dibutuhkan adalah kejujuran: membuka ruang dialog, menampung skeptisisme, dan menjadikannya sebagai bahan bakar perbaikan desain, bukan ancaman.

Kita perlu jujur: tidak semua warga langsung percaya pada gagasan bandara. Ada kekhawatiran ekologis, sosial, budaya, ekonomi, bahkan trauma kolektif terhadap proyek-proyek besar yang dulu menjanjikan surga tetapi menyisakan luka.

Kekhawatiran itu sah. Bahkan perlu.

Namun skeptisisme tidak seharusnya dimatikan, melainkan dipertemukan. Pemrakarsa proyek, masyarakat, akademisi, aktivis lingkungan, dan pemerintah harus duduk di meja yang sama. Pemerintah bukan sebagai penguasa, melainkan fasilitator, pihak yang menjembatani.

Sebab sebelum kita berbicara tentang hilir—tentang bandara, pesawat, dan wisatawan—kita wajib membenahi hulunya: tata ruang, kesiapan SDM, ekologi, transportasi darat, sistem logistik, pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial. Dan setiap prosesnya harus dilakukan dan dipublikasikan dengan transparan kepada publik sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai berikut :

“Pembangunan Bandara Bali Utara merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Pulau Bali. Seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan,”— Lukman F. Laisa, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub RI.

Bandara tanpa pembenahan hulu hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Lebih dari itu, bandara ini sejak awal tidak hanya diproyeksikan untuk pariwisata. Ia diposisikan sebagai simpul logistik strategis Indonesia Timur: jalur ekspor ikan segar dan beku dari Maluku, NTT, Papua, Sulawesi Timur; gerbang hortikultura tropis; serta distribusi cepat produk UMKM dan agro-maritim.

Selama ini, komoditas Indonesia Timur harus melewati rantai panjang, mahal, dan merusak kualitas. Jika ini bisa dipangkas, yang untung bukan hanya Bali Utara, tapi Indonesia. Banyak negara membuktikan bahwa bandara bukan kutukan. Ia bisa menjadi berkah jika dikelola dengan visi. Schiphol Airport di Belanda membuka kawasan ekonomi sekitar bandara dan menarik industri dan perdagangan global.

Incheon di Korea Selatan mengangkat wilayah sekitarnya menjadi pusat ekonomi baru dengan menjadi titik tumbuh ekonomi baru di luar pusat kota Seoul (konsep aerotropolis). Narita mengubah wajah Chiba. Kansai mendorong kawasan barat Jepang. Di sana, bandara bukan sekadar tempat datang dan pergi, tapi pusat pertumbuhan.

Pertanyaannya bukan “apakah mungkin”, tetapi “apakah kita mau belajar”.

Narasi tentang Bali Utara dan Bali Selatan juga perlu diperbarui. Ini bukan soal iri, bukan tentang memindahkan kemakmuran, melainkan menyeimbangkan beban. Hari ini, Bali Selatan menanggung kemacetan, banjir, tekanan ekologis, overkapasitas, dan kepadatan ekstrem. Bali Utara, sebaliknya, menanggung keterisolasian dan stagnasi.

Bali yang harmoni bukan Bali yang timpang.

Ketika sebuah wilayah terlalu padat, ia lelah. Ketika wilayah lain terlalu tertinggal, ia terluka. Pembangunan seharusnya menjadi terapi bagi keduanya.

Masuknya Bandara Internasional Bali Utara ke dalam RPJMN 2025–2029 adalah pengakuan negara atas ketimpangan itu. Maka pertanyaannya kini bukan lagi teknis, tetapi moral: apakah keputusan negara akan dieksekusi, atau kembali menjadi arsip?

Prof. Ichsanuddin Noorsy mengingatkan, yang dipertaruhkan bukan sekadar proyek, tetapi wibawa negara dan kepastian hukum. Perpres bukan poster. Ia adalah komitmen.

Dukungan para penglingsir puri yang tergabung dalam Paiketan Puri seluruh Bali menunjukkan bahwa ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan soal martabat wilayah. Soal keadilan sejarah.

Bandara ini bisa menjadi warisan keberanian politik. Atau menjadi contoh lain dari peluang yang ditunda hingga basi. Sejarah lebih sering mengingat mereka yang mengeksekusi, bukan yang pandai berjanji.

Dan Buleleng—raksasa yang tertidur itu—tidak butuh janji lagi. Ia butuh panggilan untuk bangun.

“Daerah tidak pernah benar-benar tertinggal. Ia hanya menunggu keberanian untuk dipercaya. Dan Buleleng, hari ini, sedang menunggu bukan untuk dikasihani—melainkan untuk diberi ruang tumbuh.” (Penulis : Dewa Rhadea).